В современном мире школьный буллинг рассматривается как серьезная социально-педагогическая проблема, которую нужно признать и принимать меры по профилактике. Буллинг (от англ. Bullying) — травля одного человека другим, агрессивное преследование одного ребенка другими детьми. Проявляется во всех возрастных и социальных группах.

Профилактика буллинга (мероприятия по его предупреждению или снижению уровня агрессии, насилия) поможет снизить масштабы данного негативного явления, сократить количество вовлеченных в него "агрессоров" и "жертв», наладить взаимоотношения между детьми с учетом индивидуальных особенностей каждого.

Главные компоненты буллинга:

1. Это агрессивное и негативное поведение.

2. Оно осуществляется регулярно.

3.Оно происходит в отношениях, участники которых обладают неодинаковой властью.

4. Это поведение является умышленным.

Существуют следующие виды буллинга:

1. Физический школьный буллинг– применение физической силы по отношению к ребенку, в результате чего возможны телесные повреждения и физические травмы (избиение, побои, толчки, шлепки, удары, подзатыльники, пинки).В крайних случаях применяется оружие, например нож. Такое поведение чаще встречается среди мальчиков, чем у девочек.

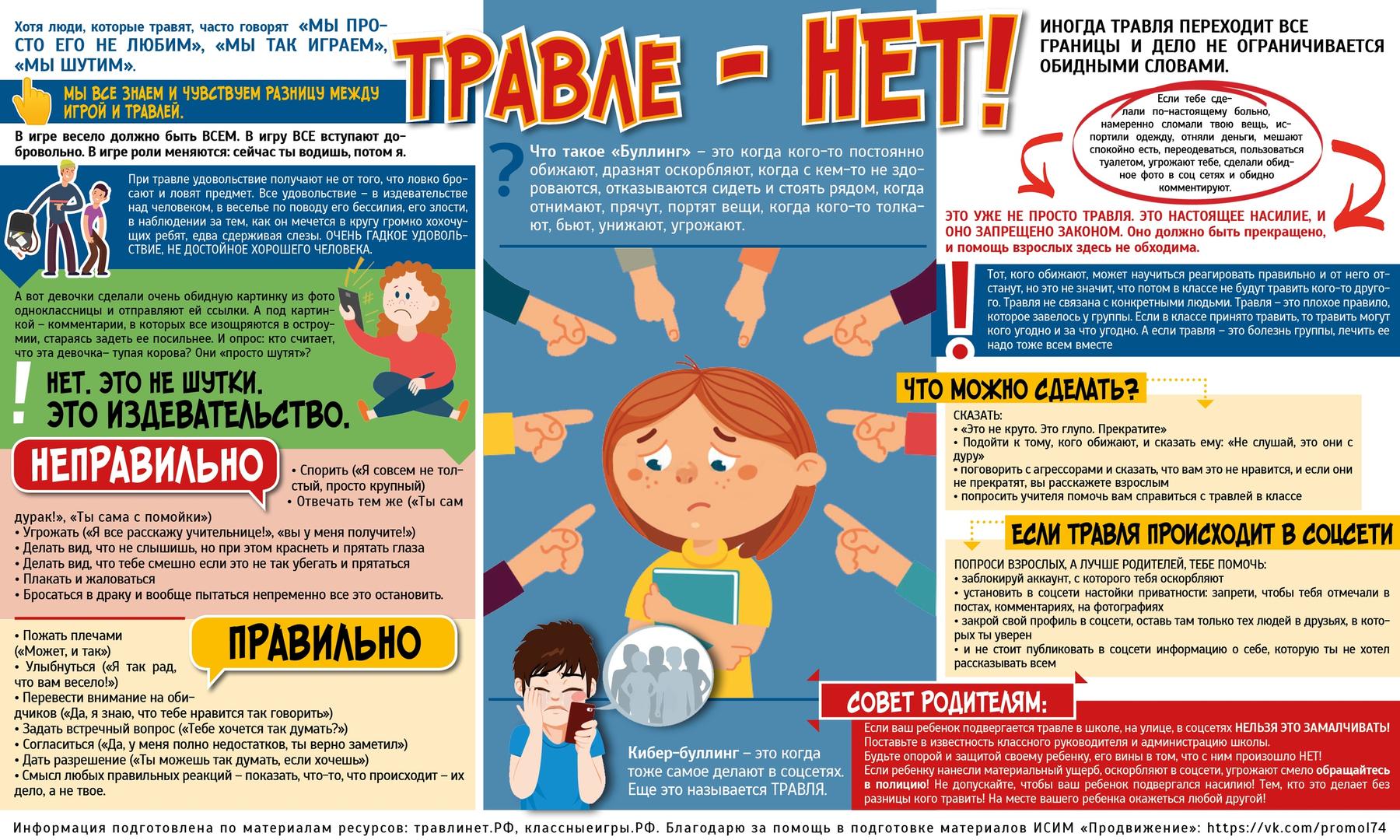

2. Психологический школьный буллинг–насилие, связанное с действием на психику, наносящее психологическую травму путём словесных оскорблений или угроз, которыми умышленно причиняется эмоциональная неуверенность.

Психологический буллинг имеет несколько подвидов:

- вербальный буллинг – обидное имя или кличка, с которым постоянно обращаются к жертве, обзывания, насмешки, распространение обидных слухов, бесконечные замечания, необъективные оценки, унижение в присутствии других детей. Обзывания могут также принимать форму намеков по поводу предполагаемой половой ориентации ученика;

- невербальный буллинг– обидные жесты или действия (плевки в жертву либо в её направлении, показывания неприличных жестов);

- запугивание–использование постоянных угроз, шантажа для того, чтобы вызвать у жертвы страх, боязнь и заставить совершать определенные действия и поступки;

- изоляция–жертва умышленно изолируется, выгоняется или игнорируется частью учеников или всем классом. С ребенком отказываются играть, дружить, гулять, не хотят с ним сидеть за одной партой, не приглашают на дни рождения и другие мероприятия. Это может сопровождаться распространением записок, нашептыванием оскорблений, которые могут быть услышаны жертвой, либо унизительными надписями на доске или в общественных местах;

- вымогательство – от жертвы требуют деньги, ценные вещи и предметы путем угроз, шантажа, запугивания;

- повреждение и иные действия с имуществом – воровство, грабёж, прятанье личных вещей жертвы;

- школьный кибербуллинг – оскорбление, унижение через интернет, социальные сети, электронную почту, телефон или через другие электронные устройства (пересылка неоднозначных изображений и фотографий, анонимные телефонные звонки, обзывания, распространение слухов, жертв буллингаснимают на видео и выкладывают в интернет).

Обычно физическое и психологическое насилие сопутствуют друг другу. Насмешки и издевательства могут продолжаться длительное время, вызывая у жертвы травмирующие переживания.

Потенциально "жертвой" или насильником может стать любой ребёнок при стечении определенных ситуационных, жизненных обстоятельств. Тем не менее, юные насильники - это преимущественно активные, уверенные в себе, склонные к доминированию, морально и физически сильные дети.

В ситуации травли всегда есть:

"Агрессор"– человек, который преследует и запугивает жертву.

Типы агрессоров:

- Нигилист – чаще мальчик, чем девочка. Это логик по типу мышления. Патологическая безэмоциональность – его отличительная черта. Слышит только себя и считается только с собственным мнением. Придумывает для других язвительные и унизительные прозвища

- Компенсатор – недостаток знаний и способностей к учению восполняет проявлением власти, ложью, грубостью. Любит измываться над слабыми и беззащитными. Нанесенные ему обиды помнит долго, всегда пытается взять реванш. Единственная возможность борьбы с таким буллером – завоевать поддержку коллектива. Как только он понимает, что жертву поддерживают другие, накал его агрессии снижается.

- Комбинатор – жестокий подросток с развитым интеллектом. Ему нравится манипулировать другими, цинично сталкивая одноклассников между собой, оставаясь при этом в стороне. Искреннее общение с таким буллером в любой момент может обернуться внезапным и очень болезненным ударом.

"Жертва"– человек, который подвергается агрессии.

"Защитник" – человек, находящийся на стороне жертвы и пытающийся оградить её от агрессии.

«Преследователи» - люди, участвующие в травле, начатой агрессором.

"Сторонники"– люди,находящиеся на стороне агрессора, непосредственно не участвующий в издевательствах, но и не препятствующий им.

"Наблюдатель" – человек, знающий о деталях агрессивного взаимодействия, издевательств, но соблюдающий нейтралитет.

Каковы могут быть последствия для жертвы буллинга:

Плохие отношения с одноклассниками могут стать причиной низкой успеваемости. У ребенка пропадает желание ходить в академию, у него могут развиться различные невротические и даже психические расстройства. Подозрительность, неверие в добрые намерения других людей – естественное состояние нормальной психики, в течение долгого времени подвергавшейся атаке отвержением. Самое страшное, что регулярные издевательства способны спровоцировать попытку самоубийства или покушение на кого-то из преследователей. Травля наносит непоправимый ущерб не только психике жертвы. Не менее вредна ситуация травли для наблюдателей. Они рискуют так и остаться безвольными пешками в руках более сильных и предприимчивых. А решение, принятое под влиянием большинства, вопреки голосу совести, и постоянный страх оказаться на месте жертвы способствуют снижению самооценки, потере уважения к себе. Агрессоров же развращает безнаказанность, они усваивают, что подобными методами можно управлять окружающими.

Важно отметить, что сама ситуация травли приводит к искажению формирования личности детей. Именно достойное положение в группе сверстников, дающее ребенку и подростку моральное удовлетворение, – основное условие для нормального психического развития.

По результатам психологических исследований, у ребенка-жертвы могут возникнуть проблемы во взаимодействии с окружающими, причем эти трудности могут проявиться и в юности, и в молодости, и даже в зрелом возрасте. Большинство обидчиков часто не достигают высокой степени реализации своих способностей, так как привыкают самоутверждаться за счет других, а не в результате собственных усилий. Даже психика сторонних наблюдателей подвергается изменению – у них может развиваться позиция невмешательства и игнорирования чужого страдания.

Обязательные правила профилактики буллинга в образовательном учреждении

1. Не игнорировать, не преуменьшать значение.

Если в школе пришли к общему пониманию и соглашению о том, что буллингявляется проявлением насилия, то тогда даже у тех, кто не является прямым участником, повышается восприимчивость к ситуациям буллинга и появляется способность адекватно реагировать.

2. Проявить активность в данной ситуации.

Если учителю стало известно о случае буллинга, или он стал свидетелем такого случая, он должен занять ясную и недвусмысленную позицию. Учитель может попытаться добиться того, чтобы, по меньшей мере "наблюдатели", а по возможности и сам "агрессор", изменили свою позицию в отношении буллинга, а также объяснить им, каковы психологические последствия для жертвы в этой ситуации.

3. Разговор с "агрессором" буллинга.

Если стало известно о случае буллинга, необходимо провести беседу с зачинщиком, где, прежде всего, ясно дать понять, что в школе не будут терпеть буллинг.

Нужно учитывать, что при работе с буллерами (агрессорами) разрешается критиковать, а также корректировать поведение, но, ни в коем случае не переходить на личности. Нужно учитывать, что такие дети и подростки обычно теряют интерес совершать насилие, если находят в своем учреждении какое-то достаточно осмысленное, а также ценное занятие для себя, в котором они способны проявить свой потенциал, а также пережить чувство успеха.

Санкции являются отличным средством, чтобы дать ребенку понять, чем может быть чреват его свободный выбор. Если взрослый выдерживает такие ограничения, это учит подростка нести ответственность за свои поступки.

Нужно учитывать, что ответственность за нормальные отношения между детьми и взрослыми лежит исключительно на представителях старшего поколения. Также рекомендуется использовать разные правила для регулировки жизни ребенка в школе, а также в домашних условиях, при этом такие нормы не должны противоречить друг другу.

4. Разговор с "жертвой" буллинга.

Очень важно защитить ученика, ставшего "жертвой" и перестать скрывать буллинг. Провести доверительную беседу с ребенком, которого обидели, попытаться понять его, поддержать, помочь устранить негативные эмоции (чувство страха, обиды, вины).

5. Разговор с классом.

Обсудить с ребятами в классе случай буллинга. Такой разговор сделает ситуацию явной для всех, поможет разрешить конфликт и разногласия, вместе обсудить имеющиеся правила против буллинга или выработать новые. При этом активно привлекаются к беседе и обсуждению те школьники, которые ведут себя позитивно.

6. Проинформировать педагогический коллектив.

Педагогический коллектив должен знать о случае буллинга и взять ситуацию под контроль.

7. Пригласить родителей для беседы.

Если буллинг имеет место в начальной школе, то особенно важно, как можно раньше привлечь родителей, обсудить с ним, какие есть (или могут быть)признаки, свидетельствующие о буллинге, и какими могут и должны быть стратегии реагирования.

8. Наступление последствий.

Буллеры должны встретиться с неизбежными последствиями своих действий. Сюда относится, в том числе, принесение извинений "жертве" и восстановление того имущества, которое было испорчено или отобрано.

ШКОЛЬНЫЙ БУЛЛИНГ: КАК ИЗБЕЖАТЬ?

Методы профилактики буллинга для классных руководителей:

1. Классный час.

Можно использовать для бесед время классного часа. Воздействие будет максимальным, если обсуждение темы станет естественным продолжением школьных будней. Короткие, но частые беседы гораздо эффективнее, чем редкие и продолжительные. Такой ритм — еженедельное краткое обсуждение темы — очень эффективен. Ученики постоянно ощущают, что учитель, родители и школа не потерпят травли, а хорошие поступки не останутся без внимания и будут оценены по достоинству. Однако важно, чтобы эти беседы не превратились в формальный ритуал, проводимый лишь для того, чтобы быть проведенным. Тогда они потеряют свою силу, а в худшем случае приведут к обратному результату.

2. Внутриклассные правила.

Обычно правила класса разрабатываются и письменно формулируются вместе с учащимися. Это можно сделать различными способами. Список правил вывешивается в классе. Правила могут действовать в течение определенного времени, но их необходимо подкреплять и соблюдать.

3. Просмотр фильмов.

Многие учителя, посмотрев фильм с классом, и обсуждая с учениками тему буллинга, с помощью фильма могут проиллюстрировать, о чем шла речь. Ученики, как правило, узнают показанные в фильме приемы, а последующее обсуждение дает им названия и помогает повысить уровень осознания. Большинство учащихся проникаются чувствами жертвы буллинга, когда видят происходящее на экране. Тогда учитель имеет возможность дать ученикам высказаться и сам дает необходимые пояснения.

Такой видеоматериал также подходит для просмотра в учительском коллективе и на встречах с родителями.

4. Сочинение.

Ученикам дается задание написать небольшое сочинение о буллинге. Задание можно выполнить в школе, а можно дать на дом (в этом случае ученик при желании сможет обсудить задание с родителями). Процесс написания сочинения дает более глубокое понимание темы. Нередко в сочинениях всплывает важная для учителя информация, о которой ученик не может говорить прямо. Кроме того, сочинение может отразить склонности автора. Не исключено, что среди авторов есть жертва буллинга, преследователь или популярный ученик. Это дает учителю дополнительные возможности.

5. Комбинирование форм работы.

Литература, фильмы, сочинения и беседы способствуют профилактике буллинга. Такие формы работы можно использовать как по отдельности, так и в сочетании друг с другом. Это не потребует больших временных затрат, но продемонстрирует позицию школы, даст учащимся повод задуматься и послужит систематическим напоминанием. Если учитель пользуется доверием учеников, то эти профилактические меры бывают весьма эффективными.

Как классный руководитель может помочь "жертве" буллинга?

- Уверить ребенка, что он не виноват в ситуации буллинга.

- Рекомендовать по возможности находиться в группе других ребят.

- Дать понять ребенку, ставшему "жертвой" буллинга, что его ценят. Очень часто такие дети не верят, что они способны кому-то нравиться.

- Глядя в зеркало, научить ребенка спокойно и уверенно говорить "нет" или "оставь меня в покое". Таким образом, "агрессор" ищущий в "жертве" признаки слабости, получает решительный отпор.

- Помочь ребенку научиться ходить, держа себя прямо, уверенно, решительно,вместо того, чтобы передвигаться ссутулившись, боязливо озираясь и т. п.

- Научить ребенка использовать юмор. Отвечать на агрессию при помощи шуток,смешных стишков, анекдотов. Очень трудно обидеть того человека, который не хочет принимать издевательства всерьез.

- Помочь ребенку избавляться от плохих привычек, являющихся причиной буллинга (например, привычке ковыряться в носу, ябедничать, скидывать с парты вещи других детей и т. п.).

- Поддержать школьника, опираясь на его положительные личностные качествахарактера и способности. Можно, например, дать такому ученику какое-то поручение в классе, с которым он хорошо справиться, чтобы повысить его уважение к себе и получить признание со стороны других ребят.

Для выявления буллинга в классе можно провести анонимное анкетирование и опрос учащихся.

Республиканский центр психологической помощи +375173001006

Буллинг: скрытые аспекты

Говоря о проблеме буллинга в школе, кроме теоретического или ситуационного обсуждения, следует обращаться и к возможным предустановкам, способным привести к ситуации травли. Вашему вниманию хотим представить диалог, который по своей сути очень показателен и отражает важные вещи, порой игнорируемые в процессе воспитания детей.

— Дочь не хочет ходить в школу. Ее подруга переехала в прошлом году. Теперь с ней никто не дружит. Две девочки дразнят и смеются над ней. Один мальчик всё время пытается ущипнуть побольнее. Она жаловалась учительнице, но никакого толку.

— Как Ваша дочь реагирует? – спрашивает психолог

— А как тут можно реагировать? Знаю, что такое почти всегда бывает… Когда я училась, это уже давно было, над мальчиком в нашем классе издевались все. А чего издевались? Он немного медлительный был, но хороший. И обзывались, и плевались, и толкали. В портфель носки грязные как-то засунули. Я, конечно, в этом не участвовала. Но посмеивались все. А однажды, он заходит в класс, а ему один пацан стул мелом красит. Так он как хватанул этот стул, поднял над головой и как врезал тому. Потом еще раз сбоку. И еще раз. Кровища, губа рассеченная, рука поцарапана. И это на виду всего класса. Их родителей потом к директору вызывали, но все так и закончилось. Мальчика больше никто не трогал, зауважали даже. Но это же не выход!

— Конечно, не выход.

— Тем более для девочки. У нас же девочка. Мы всегда учили ее быть скромной, вежливой, деликатной. Сами при ней не ругаемся. Стараемся уйти в другую комнату, если что, или промолчать. У нас дома всегда спокойная обстановка. Она очень послушная. Попросишь – сделает. Учится хорошо, с собакой гуляет.

— Как она выражает злость?

— Какую злость? – мама искренне недоумевает.

«Естественную!» — так и хочется сказать маме. Ту самую, которая возникает у любого человека при столкновении с препятствиями, при дискомфорте, в ответ на агрессию других людей.

К сожалению, в процессе воспитания подрастающего поколения как в школе, так и дома достаточно часто игнорируется важное обстоятельство: ребёнок переживает весь спектр чувств, испытывает различные эмоции в зависимости от обстоятельств, в которых он оказывается в процессе своего жизненного пути. Категорически нельзя транслировать ребёнку запрет на выражение чувств. В общении с детьми как родителям, так и значимым людям, которые оказываются рядом, важно передавать такую установку: мы бываем разные в своих проявлениях чувств, эмоций и это хорошо. Следует объяснять, что это нормально испытывать различные переживания, что это очень хорошо, когда они у нас есть и мы их проживаем. Другое дело, что жизненно необходимо научить ребёнка правильно относиться к тому, что он ощущает, а также понимать, что с этим всем он может сделать. Если, к примеру, это агрессия, запрет на выражение которой был продемонстрирован в приведённом выше диалоге, то крайне необходимо показать и объяснить, как в каждом конкретном случае мы можем её выразить и посредством чего с ней справиться. Вариантов может быть бесконечное множество. Следует помочь выбрать ребёнку тот, который подходит именно ему. В качестве возможных вариантов в зависимости от уровня агрессии ребёнка могут быть предложены различные рекомендации. Если в некоторых случаях уже достаточным будет проговорить или продемонстрировать агрессию и тем самым легализовать право на её проявление, в других – необходимо будет найти приемлемый способ её выражения (спорт, вербальный способ выплеска агрессии (театральный кружок, пение, ораторское выступление, просто покричать и пошуметь в разрешённом месте), искусство (рисование, лепка, танец), и т.д.). Важно, как не заглушить возникшую эмоцию или чувство, так и научить ребенка экологично их выражать, не обижая других, но добиваясь своих целей и защищая свои интересы, что обязательно пригодится не только в школе, но и в дальнейшей жизни. Конечно, взрослым удобно иметь послушное дитя, но каковы возможные последствия такого послушания? Любая крайность – это не про психологическое здоровье: возможны проявления в поведении либо с тенденциями в сторону агрессора, либо в сторону жертвы.

Помимо способа проживания эмоций и чувств встаёт проблема их понимания как у взрослых, так и у детей. Первый шаг к пониманию – это проговаривание того, что испытываешь. И уже на этом этапе можно добиться значительных успехов. Навык понимания своих переживаний напрямую связан с лексическими возможностями. Развитие словарного запаса происходит, как известно, через чтение книг, обсуждение просмотренных фильмов и анимации, изучение иностранных языков, тренировку опыта говорения и т.д. От того, насколько точно мы можем описать, проговорить, объяснить другому то, что мы испытываем, зависит, как, во-первых, мы поможем себе пережить испытываемые эмоции/чувства и понизить связанный с ними градус напряжения, во-вторых, как нас будут понимать окружающие, в-третьих, насколько очевидными и осмысленными будут наши реакции и поведение.

В семье, безусловно, должно быть доверие, уважение и любовь, но точно также ребенок должен получить опыт конфликтов, споров, должен научиться сказать «нет» и смочь отстоять свои интересы в споре с родителями, братьями и сестрами. Правильное осознание того, что происходит вокруг и с тобой в частности, осознание своих чувств и эмоций во многом влияют на поведение и реакции в сложных жизненных обстоятельствах и помогают проходить их достойно самому и тем, кто находится с тобой рядом.